أدباء عرب يفتحون ملف "السرديات وسؤال الهوية"

بحرالعرب_متابعات:

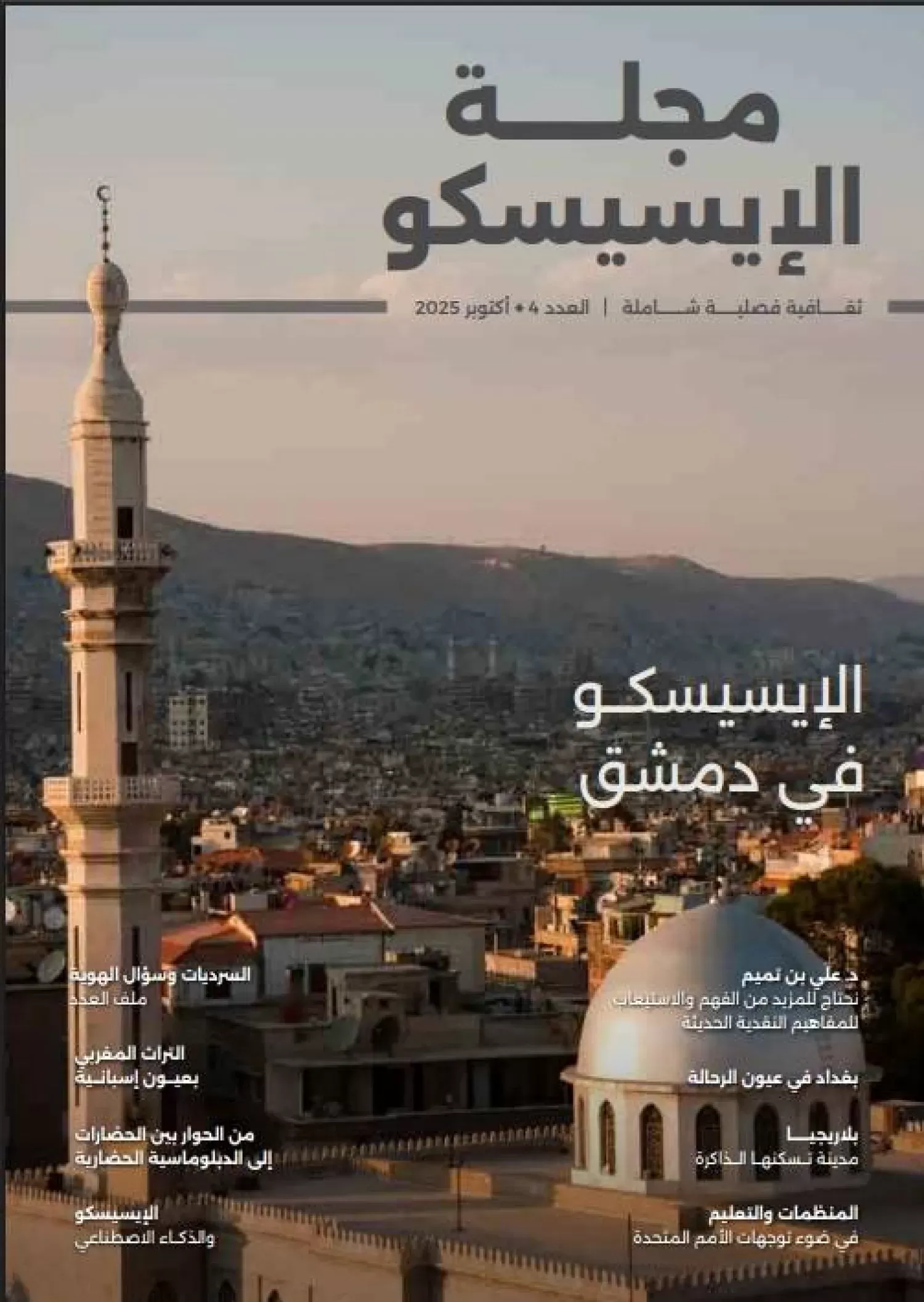

عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، صدر مؤخراً العدد الرابع من المجلة الثقافية الفصلية «إيسيسكو»، التي يشرف على إصدارها مركز الشعر والأدب في المنظمة، متضمناً باقة من المقالات والحوارات والدراسات التي تناقش قضايا فكرية وثقافية معاصرة.

ويضم العدد الرابع ملفاً رئيساً حول «السرديات وسؤال الهوية»، يشمل 5 مقالات تحليلية تناولت تحولات السرد العربي وأسئلته المرتبطة بالهوية، إضافة إلى حوار فكري مع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، حول المفاهيم النقدية الحديثة ودور الإعلام والمعرفة في تشكيل الوعي العام.

كما يحتوي العدد على مجموعة من المقالات والدراسات المتنوعة، من بينها مقالة للدكتور عبد السلام الجوفي، المستشار في مكتب التربية العربي لدول الخليج، حول سياسات التعليم والحوكمة المؤسسية، ودراسة بعنوان «بغداد في عيون الرحّالة»، للدكتور سعد الحسني، الأستاذ بكلية الآداب في جامعة الإسراء بالعراق.

في ملف «السرد» يستعرض العدد مقالاً للمفكر العراقي الدكتور عبد اللّٰه إبراهيم صاحب موسوعة السرد العربي حول السرد والهوية والتهجين السردي، ويتحدث الناقد والأكاديمي المغربي محمد الداهي عن الهوية المتحركة أو المترحلة عبر سيرة «جان - ماري لوكليزيو»، والكاتبة العراقية إنعام كجه جي (المقيمة في باريس منذ ما يزيد على أربعين عاماً)، في رحلتها مع الهوية وصراعاتها، ويحمل مقالها عنواناً لافتاً هو «قيظ في الزمهرير».

كما يشارك في الملف الدكتور الناقد محمود الضبع حول "هوية السرد في مواجهة السيولة والذكاء الاصطناعي"، ومقال آخر للروائية السعودية أميمة الخميس تقدم فيه رؤيتها حول موضوع السرد بعنوان "السرد أرض أمومية".

علي بن تميم: بين الشعر والرواية

حوار العدد الذي أجرته رئيسة تحرير المجلة، الشاعرة روضة الحاج، مع الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، استعرض العديد من القضايا والشؤون الثقافية، وعلاقته بالمتنبي، ورأيه في حضور الشعر، وتجربته الإعلامية، ورؤيته لبرنامج أمير الشعراء، التي قال فيها: «لقد نجح برنامج (أمير الشعراء) منذ انطلاقته المميزة وعبر مواسمه المتلاحقة في إعادة الشعر العربي إلى صدارة المشهد الأدبي والثقافي والإعلامي، وأعاد للشعر دوره في ارتباطه بعصره، انطلاقاً من الحقيقة التي تأكدت على مدار التاريخ العربي من أن الشاعر ابن عصره، وبيئته، ومجتمعه، وواقعه.

وأضاف أفلحت مسابقة أمير الشعراء بأسلوبها الذي يجمع بين فنون الإعلام، وعلوم النقد والأدب، في استعادة هذا الدور للشعر مجدداً، فدفعت الشعراء للتباري في قضايا عصرهم المتغيرة مرتحلين إلى الخيال بوصفه بوابة للإبداع والابتكار، مثل الذكاء الاصطناعي، والتنمية، والاستدامة، والبيئة؛ ليخطوا بذلك ديواناً جديداً للعرب يحكي للأجيال المقبلة وقائع عصر استئناف الحضارة.

وعن الرواية العربية، قال د. علي بن تميم بوصفي ناقداً متخصصاً في السرد؛ فإنني أرصد بعناية مسار التحولات في الرواية العربية منذ أطروحتي العلمية التي تتبعت فيها منجز الرواية من النوع السردي القاتل إلى جماليات العالم الثالث بالتطبيق على تناول النقاد لإنتاج نجيب محفوظ، وأستطيع أن أقول إن الرواية العربية شهدت انتقالات بارزة على صعيد الفن وعلى صعيد القضايا التي تتناولها تضعها في مصاف تجارب العالم السبّاقة في هذا الفن.

وعن الحركة النقدية يقول قطعت الحركة النقدية في البلاد العربية ومنطقة الخليج العربي شوطاً كبيراً، وبرزت أسماء مهمة في مجالها. لكن لا يزال النقد عربياً في حاجة إلى جهود أعمق على صعيد التنظير، أما على صعيد التطبيق فهناك بلا شك تجارب مهمة ومؤثرة، نحتاج لمزيد من الفهم والاستيعاب للمفاهيم النقدية الحديثة؛ لنستطيع أن ننتج ما يناسب تجاربنا وثقافتنا بما تتضمنه من منظومات قيم ومبادئ ورؤى، كي يصبح للنقد الأدبي دور أكثر فاعلية في الحراك الثقافي؛ فالنقد بلا شك صار شكلاً من أشكال الابتكار والتفكير الإبداعي.

عبد الله إبراهيم: السرد والهوية

في ملف السرد، بدأ الأكاديمي العراقي الدكتور عبد اللّٰه إبراهيم صاحب موسوعة السرد العربي مقاله بمدخل إلى السرد، والهوية، والتهجين، مفتتحاً بالتعريف، قائلاً ليس السرد رواية للأحداث، بل هو الوسيلة التي تُصاغ بها هويات الأفراد والجماعات، فالهوية لا تسبق التجربة، إنما تتشكل داخل إطار سردي يدمج الوقائع المبعثرة، ويمنحها معنى وغاية. ولا تقوم الهوية على التخييل السردي الصرف ولا على التمثيل السردي الخالص، فهي تنبثق من تهجين يجمع بينهما، ليعكس في آن واحد أحوال الفرد والمجتمع، ويجعل الهوية نتاجاً مستمرّاً لعملية سردية مفتوحة.

وأضاف يقصد بالتهجين المزج، والخلط، والدمج. وكانت الثقافة العربية، في الماضي، تزدري التهجين؛ لأنها تقول بالتفرد، ولا تقر بالتداخل.

وزاد صار ينبغي الأخذ بالتهجين الذي هو من لوازم الحياة، وعليه، فالتهجين بين الأنواع السردية ضرورة من ضرورات السرد.

وأوضح قائلاً "أريد من ذلك القول بأنّ التهجين السردي هو السبيل لبناء هوية متنوّعة الموارد لا تنحبس في العرق ولا في الدين ولا في اللغة، ولا في الأدب، فالهوية تقترض من ذلك، ولكنها فوق كل ذلك، وكما يشمل ذلك الأمم، فإنه يشمل الآداب".

وتساءل الدكتور عبد الله إبراهيم: هل عرف السرد العربي الحديث التهجين بين الأشكال؟ ليجيب قائلاً: نعم، حدث ذلك بين نوعي الرواية والسيرة، ونتج عنه تركيب ثالث بمسمّى مزدوج الهوية ما برح يتأرجح بين "الرواية السيرية" و"السيرة الروائية". ولذلك أهمية بالغة لأنه أسهم في بناء هوية مركّبة توافق تهجينه.

إنعام كجه جي: قيظ في الزمهرير

الروائية والكاتبة العراقية، المغتربة منذ أربعة عقود، كتبت مقالاً بعنوان "قيظ في الزمهرير" تحدثت فيه عن الهوية، قائلة الهوية. يا لهذه المفردة التي تكاد تهترئ من كثرة التداول! هل كانت موضع تساؤل في زمن آبائنا وأجدادنا؟ كان الواحد منهم يولد وينشأ ويشيخ ويمضي وهو يعرف من هو، له وطن محدد وعقيدة يعتنقها ولغة يحكي بها ووثيقة تشهد بأنه عراقيّ أو يمنيّ أو مغربي. ثم تخلخلت الخرائط وانفتحت الحدود وحلّقت الطائرات وتعددت أماكن الإقامة تبلبلت الألسن وصار واحدنا أكثر من واحد. له أكثر من هوية.

ثم تقول كلما التقيت صحافياً أراه يطرح عليّ سؤال الهوية. ولا أخفيكم أنني أخشى هذا السؤال. لا بمعنى المناورة والتهرّب، بل لأنني لم أتوصّل إلى جواب شافٍ. بعد أربعين عاماً ونيّف من الإقامة في البلد الغريب، لم أتوصل إلى جواب شافٍ. هل ضاعت هويتي أو سقطت مني؟ هل اضمحلّت وبت أرتدي هوية غيرها؟ ما كان الأمر يهمنّي قبل دخولي ميدان الكتابة الأدبية. كنت أعرف أنني فلانة. أنتمي لمسقط رأسي في بغداد ولي دين أهلي ولغتي العربية ولهجتي المحلية. وهمومي الوطنية وآمال في مستقبل أفضل لأمتّي.

وتضيف ثم جاءت الرواية. وآه من تلك الهواجس التي تحيط بك وتحفر في تاريخك وتستثير الشكوك وأنت تكتب لتعبّر عن واقع عشته أو خيال يطير بك بعيداً.

وتسرد الكاتبة هذه القصة تتبادر إلى ذهني عبارة موجزة سمعتها من غابرييل غارسيا ماركيز حين أجريت حواراً معه لمجلة (الوطن العربي). كنا في عام 1982. قال أكتب عن قريتي لكي أبلغ العالم، لتتساءل بعدها هل يمر الطريق إلى العالم عبر قرانا وخصوصياتنا الصغيرة ومن خلال تلميعها وجلي معدن الأصالة الكامن فيها؟ تُلهمني هذه القنطرة بين المحلية والعالمية حكايات تقترب من دنيا الخيال. بل إن الواقع في وطني صار يبزّ الخيال ويسبقه ويتفوق عليه. وبرغم أن الروائي ليس مؤرخاً فإنه لا ينجو مما تفرضه عليه التغيّرات التي تركت آثاراً عميقة على مجتمعه. حفظنا الطقوس وتغيرت القناعات والأهواء. صمدنا حيناً وانحنينا في أحايين أخرى مثل السنابل أمام العواصف. لذلك وجدتني مهتمة في كتاباتي بمصائر البشر.

وعن السرد والغربة والهوية في العراق، تقول "نصف ما يُكتب من روايات عراقية يصدر اليوم بأقلام مهاجرين. سرديات لا فكاك لها من هوياتها. العيش في الاغتراب هو سمة معظم شخصيات قصصي ورواياتي.

وجدت حولي في مهجري مصائر فالتة من مداراتها. وأنا أفضل دائماً أن أعدّ نفسي مهاجرة؛ إذ لم أكن لاجئة ولا منفية. وهكذا، ودون تخطيط مسبق، سيطرت على رواياتي شخصيات قلقة تعيش تذبذب الهوية، تتعلق بوطن سابق تعذبّت فيه وتستقر في بلد يؤمن لها العيش دون أن تأتمنه تماماً. ولأنني من جيل سابق، شعرت أن من واجبي توثيق تلك المصائر".

ثم تقول "أردت أن أوضّح للناس المحيطين بي، لجيراني في البلد المُضيف، أن وطني الأم ليس مجرد آبار للنفط، وأن العراقيين يجيدون الحب أكثر مما يحبون الحرب، وأنهم أهل سماحة وحضارة وثقافة وشعر وطرب ومواهب شتى".

السرد والذكاء الاصطناعي

في مقاله بعنوان "هوية السرد في مواجهة السيولة والذكاء الاصطناعي"، كتب الدكتور محمود الضبع، أستاذ النقد الأدبي، وعميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس في مصر، أن الألفية الثالثة شهدت تحولات جذرية حذرت منها كتابات عدة لمفكرين وفلاسفة ومنظرين رأوا أن البشرية تمضي قدماً نحو تفتيت الهوية وتسييل كل صلابة يمكنها أن تتكئ عليها.

وقال «تعاقبت - على نحو سريع جداً - فلسفات هيمنت على البشرية بدءاً من العولمة في جيلها الثالث، وبأنواعها المتعددة "الثقافية والتجارية والاقتصادية"، ومروراً بفلسفات التفكيك، والسيولة، وصولاً إلى هيمنة التكنولوجيا بحركاتها المتعاقبة والسريعة، والتي يمكن رصد أكثر ملامحها تأثيراً في الأدب والسرد على نحو خاص، متمثلاً في تطبيقات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي AI».

وتساءل هل يمكن في سياق هذا الانفتاح الذي بلغ حد التشتت أن يكون هناك مجال للحديث عن السرد، وهوية السرد؟ وهل يمكن أن تكون هناك هوية للسرد من الأساس؟ وإذا كانت... فما أبعادها؟ وكيف يمكن رصد عناصرها؟ وما مدى تأثر الهوية السردية العربية بفلسفات الحداثة وما بعدها، والتفكيك، والسيولة، والرقمية وأبعادها؟ وما راهن تأثير الذكاء الاصطناعي على السرد العربي؟ وكيف يمكن استشراف آفاق المستقبل المتعلقة بذلك؟

لعل هذه الأسئلة وما يشابهها يمثل منطلقاً بحثياً يسهم من جهة في بلورة ورصد الواقع الفكري العربي المعاصر، ويساعد من جهة أخرى على فهم حركة الأدب وتوجهاته وتصنيفاته الكبرى في ظل التفكيك الدائم والمطلق لكل الحدود، والسعي الدائم وراء التجريب.

وأضاف إن التحولات التي شهدتها البشرية مؤخراً قد خلخلت مفاهيم هوية كل شيء وليس الآداب والفنون فقط، بدءاً من التفكيكية (تقويض المرتكزات)، واستمراراً مع فلسفات ما بعد الحداثة (هدم المركزية)، وحركات العولمة (نفي العرقية والاستظلال بهوية عالمية موحدة)، وفلسفة السيولة بتأثيراتها الفادحة، التي تمثل أبسط أشكالها في تحويل كل ما كان يمثل صلابة للبشرية من قيم وتقاليد إلى سيولة مائعة، يمكن تغيير حالتها بفردانية مطلقة ودون الاحتكام لمفهوم الجماعة أو العادات أو التقاليد أو أي قاعدة سوى قواعد هيمنة منطق السوق وتحقيق (الترند).

كل ذلك وغيره عمل على تفتيت الهوية في كل شيء، وهو ما يمكن رصده عبر مظاهر عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: تفتيت هوية البشر والشعوب لصالح قيم العولمة وما بعد الحداثة، على ما فيها من هيمنة سياسية وحروب اقتصادية استعانت بالإعلام البديل و(السوشيال ميديا) لصالح إقرار رأسمالية احتكارية جديدة. وتفتيت هوية الأنواع الأدبية والفنون لصالح نظم السوق».

السرد أرض أمومية

الروائية والكاتبة السعودية أميمة الخميس شاركت في ملف السرد، بمقال حمل عنوان "السرد أرض أمومية"، قالت فيه مَر سؤال الهوية بالكثير من التحديات التي رافقت حالة الصراع الحضاري بيننا وبين الآخر، وما تخلله من استعمار واحتلال ومواجهات دموية، كانت تأخذنا إلى حافة هاوية غامضة الملامح، تعجز عن أن تمدنا بالجواب الشافي والناجع.

وأضافت تبدو المفارقة هنا: عندما نستعير أدوات الآخر، وفكره، وآيديولوجيته؛ لمحاولة تحليل مجتمعات قديمة وعريقة، لكن دون مرآة تتقصى ملامحها، ومن هنا بانت إحدى طرق التعامل مع هذا السؤال الزئبقي المخاتل، من خلال ما يسميه علماء النفس (الهوية السردية).

حيث تقترح الهوية السردية أن الناس يصبحون أنفسهم عندما يتموضعون في القصص، حيث يقدم هذا التصور الهوية كسردية بديلة لانتماءات الفئة الاجتماعية، أو خصائص موروثة مثل العرق أو الدين أو الأمة هنا تصبح مهمة كل أمة اكتشاف سرديتها الخاصة، التي تبرز هويتها، وفي الوقت نفسه، تحقق طموحاتها وتطلعاتها.

وتضيف السرديات الكبرى باتت هي المعمار القادر على أن يلملم القطع المتناثرة، ويرصفها على شكل فسيفساء ضخمة لا يشبه كل حجر فيها الآخر، لكن في الوقت نفسه تبرز تواشجها اللوحة كاملة.

وتقول يتساءل الفيلسوف الفرنسي ريكور: أفلا تصير حياة الناس أكثر معقولية حين يطبق عليها الإنسان النماذج السردية أو (الحبكات) المستمدة من التاريخ والخيال (مثل مسرحية أو رواية، أي صورة الذات المتحركة؟)، وفي إطار علاقة التاريخ بالمتخيل، وجد أن تحديد هوية الفرد أو المجموعة يتوقف على الجواب عن السؤال من فعل ذلك الفعل؟ وحدّة الذات الفاعلة، أي استمراريتها وثباتها، رغم التحول لا يمكن أن تفهم إلا بالمعنى السردي، فسؤال الهوية يرتد عندئذٍ إلى عملية سردية لمسار الذات، ومن دون هذا البعد الشخصي، لا سبيل للخروج من مأزق الهوية الشخصية.

وتضيف لن أستطيع كوني فرداً أن أستأثر بقصة أكتبها لي وحدي؛ لأنني قد أكون لساناً يستبطن حكاية الجماعة، ورحلتها عبر الزمان، وتغريبتها داخل المكان، أي من خلال مختلف النماذج السردية - بما في ذلك الأجناس الأدبية، وبُنى الحبكة، والثيمات المجازية... إلخ - التي توفرها ثقافتي؛ لأنه يوضح الارتباطات العميقة بين القصص الثقافية والقصص الشخصية، والنسيج التفسيري للتفكير نفسه.

وترى الخميس أن الأمر قد يصبح مرّكباً عندما تكون الذات الأنثوية جزءاً من سؤال الهوية بعد أن ظلت بمنأى عن الفضاء العام لدهور، وبقيت على هامش التدوين، ولم تتسلل إلى المتن إلا في مراحل متأخرة؛ لذا يبرز هنا سؤال الهوية بطبقات متعددة، عن ذات تتموضع أمام الآخر، وفي الوقت نفسه تنوء بحمولة ثقيلة من الإرث الجندري (فالمرأة كائن موجود بغيره لا بذاته؛ فهي إما ابنة فلان، أو أخت فلان، أو زوجة فلان).

وتضيف حتى جدتنا العريقة شهرزاد، التي سعت إلى مخاتلة الصمت بالكلام، نجد أن الكلام كان يوضع على لسانها وفق قوانين ثقافة شعبية، تكرّس بحرص تراتبية العائلة البطريركية وامتيازات ذكورها على اعتبار أن اللغة هي سلطة عليا لمواجهة المتمردين والمارقين، فيصبح التحدي هنا إيجاد ذات من داخل رقابة اللغة الصارمة.

وتزيد الخميس "المرأة العربية الكاتبة كانت تدرك أنها على موعد مع كتابة تاريخ النساء المهمل، وأنها بصدد تحديد موقع لها في نسق الثقافة الرمزي، يجعلها فاعلة ثقافية بالأصالة، ويحدّ من الصوت التمثيلي الواحد للشرعية الثقافية.

ويبدو ذلك جلياً من خلال خصوصيات الكتابة الذاتية النسائية، التي تتمحور حول تفكيك الهوية الأنثوية، وترميم تصدّعها الداخلي والخارجي، حيث ظلت المرأة مجرّد موضوع للحكايات والقصص التي وردت على لسان الرجال، في الوقت الذي تهيّبت فيه من الإبداع.

حفل العدد كذلك بالعديد من المقالات والتحقيقات المتنوعة والنصوص الأدبية، بينها تحقيق بعنوان "المغرب جسر حضاري بين ضفتي المتوسط"، يرى فيه الكاتب أن الهوية المتوسطية للمغرب ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل والتبادل الثقافي عبر البحر المتوسط. وكذلك تحقيق عن المغرب بعنوان "التراث المغربي بعيون إسبانية".

وتحقيق بعنوان "بلاريجيا.. مدينة تسكنها الذاكرة فسيفساء الحياة اليومية في المدينة الملكية"، يتناول الكاتب وهو خبير في التراث الثقافي، أسرار المدينة الواقعة في قلب الشمال الغربي من تونس، حيث تتماهى الأرض مع الأفق في مشهد ريفي وعلى أطراف تلال تغفو بين همسات الريح وهمسات الضوء، تنهض بلاريجيا كمدينة محفورة في ذاكرة الحجر، ومعلقة بين زمنين زمن قرطاج المتجذر في عمق التاريخ، وزمن روما المنبسط على سطح الإمبراطورية.

ومقال بعنوان بغداد في عيون الرحالة، للدكتور سعد الحسني، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الإسراء في العراق، يرى فيه أن بغداد لم تكن مجرد مدينة عريقة امتد تاريخها إلى آلاف السنين، بل، ولأن سكان وادي الرافدين كانوا أول من بنى حضارة بشرية اتسمت بتغيير العالم ودفعه نحو منعطف أكثر من قوة ما فعلته الثورة الصناعية في العالم.

ليس فقط أن العجلة المدورة المدولبة قد اخترعت أول مرة في وادي الرافدين، وليس فقط أن الكتابة المسمارية قد وجدت لأول مرة على الرقم الطينية الأولى لهذه الحضارة، بل إن تشريع حمورابي يعتبر أول تشريع نظم سياقات الحياة اليومية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية في العالم أجمع.

ومن هذا المنطلق ركز الكثير من الآثاريين والرحالة الأجانب في جانب كبير من دراساتهم على حضارة وادي الرافدين، فمنهم من تجشم عناء زيارة العراق في أوقات مختلفة، ومنهم من عاش ومات ودفن حباً في العراق.

كما حفل العدد بمقال بعنوان الإيسيسكو والذكاء الاصطناعي، واستطلاع عن متحف شانغريلا بهاواي نافذة على عظمة الفنّ الإسلامي، وتحقيق موسع بعنوان الإيسيسكو في دمشق،وغيرها من المقالات والنصوص الأدبية.