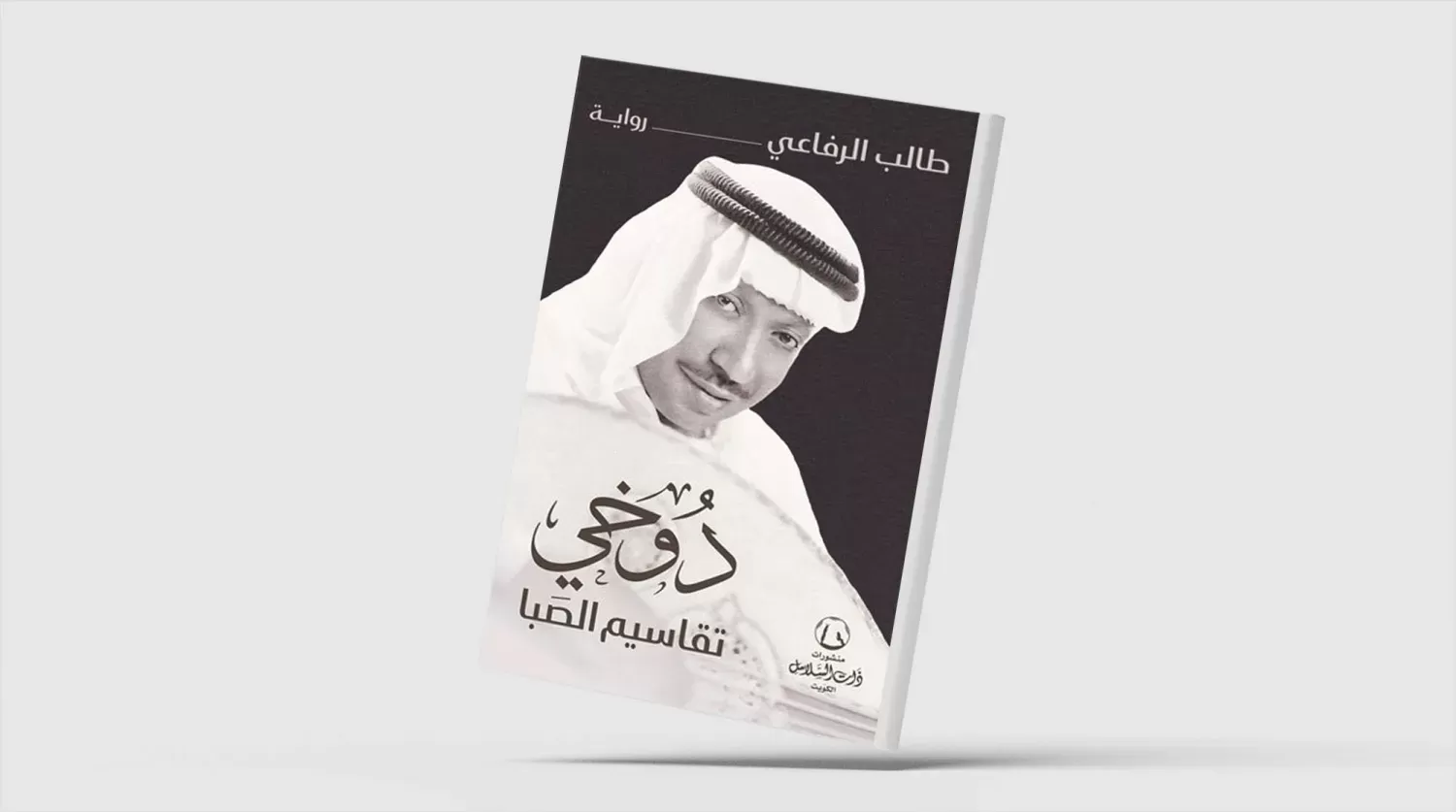

«دوخي... تقاسيم الصَبا»... حكاية مجتمع من خلال صوت

بحرالعرب_متابعات:

يتناول الروائي الكويتي طالب الرفاعي في روايته «دوخي... تقاسيم الصَبا» (ذات السلاسل. الكويت 2025) سيرة الفنان الكويتي عوض دوخي، ويذهب إلى أبعد من استعادة شخصية غنائية متميّزة، إذ ينقّب في بنية المجتمع الكويتي والخليجيّ من خلال حكاية صوت، ويعيد بناء تاريخ منسيّ عبر أصداء الأغنية، ويحوّل السيرة الفردية إلى حكاية جماعية تعكس التبدّل الاجتماعيّ والثقافيّ الذي شهدته المنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين.

تنطلق الرواية من سنة 1979، لحظة احتضار الفنّان الذي يكون ممدّداً على فراشه، محاطاً بعائلته وأصدقائه، في مواجهة الليل الكويتي العاصف ورياحه الصاخبة. المشهد الافتتاحيّ يعيد القارئ إلى تلك الساعات الأخيرة من حياة الفنان، لكنه لا يقدّمها في صورة تقليدية. ينسجها الرفاعي عبر تقنية المشاهد المتتابعة، حيث يتداخل الزمن الحاضر مع ومضات الذاكرة، وتتجاور الأصوات المتعددة: الطبيب، والإخوة، والأم، والزوجة، والأخوات، والأصدقاء، إلى جانب صوت المقرئ الذي يملأ الغرفة بتلاوته، وصوت البحر الذي يحضر كذاكرة أزلية.

هذا التعدّد الصوتي يشكّل بنية الرواية، ويمنح القارئ انطباعاً بأنّه داخل حفل غنائيّ أخير، حيث تختلط الأصوات البشرية بأصوات الطبيعة، وتتحوّل الغرفة التي يرقد فيها دوخي إلى مسرح واسع يجمع الماضي بالحاضر. هنا يلتقي السرد بالإنشاد، والحكاية باللحن، والذاكرة بالصوت.

الرواية تزخر بشخصيات تتوزّع حول محور واحد هو عوض دوخي. العائلة تحضر بقوة؛ الأم التي تحمل همّ ابنها وتستعيد مرارة فقد الزوج، الأخ يوسف الذي يشكّل مرآة لصوت عوض وحارساً لذاكرته، الزوجة أم فهمي التي تتنقل بين القلق والصبر، والأخت أم بدر التي تترجم بكاءها إلى دعاء. كل شخصية تمثل وجهاً من وجوه التجربة الإنسانية التي عاشها دوخي: الأمومة، الأخوة، الشراكة، القرابة.

غير أن الشخصية الأكثر فرادة هي شخصية «الصاحب» أو «الرفيق» الغامض الذي يرافق عوض منذ ولادته، ويظهر له في الأحلام والرؤى، ويتجلّى عند لحظات المرض والاحتضار. هذا الغامض ليس شبحاً بالمعنى التقليديّ، وإنما صورة رمزية لصوت الفنّ نفسه، لصدى الموسيقى الذي يولد مع الفنان ولا يغادره حتى الموت. هو وجه آخر للذات، وشاهد داخلي على مسيرة الحياة، ما يحوّل السيرة الغنائية إلى تجربة وجودية ذات أبعاد روحية.

الشخصيات الثانوية تظهر لتؤكد الطابع الاجتماعي للرواية، ولتجعل من حياة دوخي مرآة للتحوّلات الكبرى التي عاشتها الكويت، من زمن السفن والغوص إلى زمن الإذاعة والتسجيلات، من مجتمع البحر إلى مجتمع المدينة.

لا يقدَّم الرفاعيّ بطله في الرواية كمطرب عابر في تاريخ الفن الكويتيّ، وإنما أحد الأصوات التي صنعت ملامح الغناء الخليجي، وربطت بين إرث النهّامة على ظهر السفن وبين الأغنية الحديثة التي بدأت تفرض حضورها عبر الإذاعات والأسطوانات.

واحدة من أهم رسائل الرواية أنّ المحلية لا تعني الانغلاق، وإنما تعني الانطلاق من الجذور نحو العالم. تجربة عوض دوخي تعكس هذا البعد بجلاء: ابن بيئة محدودة في الكويت القديمة، لكنه بصوته وأغنياته صار معروفاً في الخليج والعالم العربي، وغدا صوتاً قادراً على أن يتجاوز حدود المكان الصغير ليصل إلى مسامع جمهور واسع.

تصوّر الرواية كيف يتحوّل الصوت المحلي إلى جزء من ذاكرة جماعية أكبر. عوض دوخي لم يغنِّ للبحّارة وحدهم، وإنما غنّى للعاشقين، للمهجّرين، للباحثين عن معنى في زمن التحولات. صوته صار قادراً على حمل هموم الداخل الخليجي والانفتاح على الخارج العربي، ليكون شاهداً على أنّ الفنّ يولد في بيئة محدودة لكنه يتخطّى هذه الحدود بقدرته على التعبير عن الوجدان الإنسانيّ.

بين الواقع والخيال

قدّم ابن الفنان الراحل، باسم عوض دوخي، للرواية بمقدّمة معنونة «نوخذة الطرب». هذا التقديم يفتح النصّ على بعد عاطفي وذاتي، إذ يكتب الابن بصفته شاهداً من داخل العائلة، ووارثاً لذاكرة الأب وصداه. يقدّم الابن باسم والده عوض دوخي بوصفه قطعة نادرة، «أنتيك» لا يتكرّر، وصوتاً لم يتأثر بالزمن، بل ازدادت حلاوته كلما تقدّم في العمر. التسمية «نوخذة الطرب» تنقل صورة الأب كقائد سفينة موسيقية في بحر الحياة، رجل حمل صوته كنهّام أولاً ثم كمطرب راسخ، مبحراً بأغانيه من الكويت إلى الخليج والعالم العربي.

هذا التصدير إعلان عن أن الرواية ستبحر في منطقة شديدة الخصوصية: منطقة التداخل بين السيرة الذاتية والسيرة الفنية والسرد الروائيّ. باسم يضع الأب في موقع الأسطورة الشعبية، فيما يتكفّل طالب الرفاعي بتحويل هذه الأسطورة إلى مادة روائية تُقرأ بوصفها جزءاً من التاريخ الثقافي والاجتماعي الكويتي.

«دوخي... تقاسيم الصَبا» تضع القارئ أمام منطقة حرجة في الكتابة السردية: كيف يمكن للكاتب أن يروي حياة فنّان حقيقيّ، وأن يحوّلها إلى نصّ روائيّ دون أن يسقط في التوثيق الجاف أو في التخييل المفرط الذي يلغي المرجعية الواقعية؟ هذه المعضلة تحوّل النص إلى سؤال بحدّ ذاته: أين يبدأ الخيال وأين ينتهي الواقع؟ وما الذي يمنح السيرة الغيرية طاقتها إذا تحولت إلى رواية؟

طالب الرفاعي اختار أن يكتب عن عوض دوخي بوصفه شخصية تاريخية، لها وجود موثَّق في الذاكرة الكويتية والخليجية، ولها إنتاج فني محفوظ في الإذاعة والتسجيلات، وشهادات معاصريه شاهدة عليها، لكنه لم يتوقف عند حدود السرد التسجيلي، ويطلّ الخيال عبر شخصية «الصاحب» الغامض الذي يرافق دوخي منذ الميلاد وحتى الموت، حضور لا يمكن للوثيقة أن تثبته، لكنه ضروري كي يكتمل العالم الروائي.

هذا التداخل يثير أسئلة عن مشروعية السرد: حين يكتب الروائي عن فنان عاش بين الناس، هل يحقّ له أن يبتكر شخصية ميتافيزيقية لترافقه؟ وهل ما يكتبه يصبح تخييلاً للتاريخ أم إعادة ابتكار له؟ الرواية تقترح أنّ السيرة لا تكتمل دون الخيال، وأن الواقع نفسه هشّ ما لم يُدعَم بالسرد، حيث حضور الطبيب، أو الأم، أو الأخ يوسف، شخصيات حقيقية عُرفت في حياة الفنان، يقابله حضور الآخر الغامض، صاحب الظل الذي لا يراه أحد سوى البطل. بين هذين الحدّين يتأرجح النصّ، فلا يعود القارئ قادراً على أن يفصل بدقة بين الوثيقة والتخييل.

يدفع صاحب «النجديّ» القارئ إلى هذا المأزق عمداً. هو لا يريد أن يقدّم «سيرة حياة» مكتوبة بضمير المؤرّخ، ولا يريد أن يكتب «رواية متخيلة بالكامل». إنما يسعى إلى مزج الاثنين في نسيج واحد، حيث يظل الواقع أرضية لا غنى عنها، وحيث يظل الخيال طاقة لتأويل ذلك الواقع وتوسيعه. بهذا يتحوّل النص إلى كتابة هجينة؛ سيرة غيرية مشبعة بالخيال، ورواية مشدودة إلى الواقع.

هذا الخيار يعيدنا إلى أسئلة أوسع عن وظيفة الأدب: هل يكفي أن نعيد سرد حياة الآخرين كما جرت، أم أن الأدب يفترض أن يملأ الفجوات، أن يحوّل الصمت إلى صوت، والفراغ إلى معنى؟ طالب الرفاعي يذهب إلى الخيار الثاني، فالتاريخ الرسمي يحتفظ بإنجازات عوض دوخي، بأغانيه، بمشاركاته، بظهوره في الإذاعة والتلفزيون، أما الرواية فتدخل إلى المنطقة المعتمة: ما الذي شعر به في طفولته حين فقد والده؟ كيف استوعب فكرة الموت وهو طفل؟ كيف عاش صراعه مع المرض وهو يستعيد صوته الذي كان مصدر قوته وحياته؟ هذه الأسئلة لا يجيب عنها التوثيق، إنّما يقتحمها الخيال الروائيّ.

من هنا يمكن القول إن «دوخي... تقاسيم الصَبا» كتابة تقيم في منطقة حدودية، منطقة تتقاطع فيها الرواية والسيرة، وفي هذه المنطقة تتبدّد الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والوهم، وتغدو حياة الفنان مرآة مزدوجة، تعكس ما جرى فعلاً، وتكشف ما كان يمكن أن يقال لو استطاع أن يحكي عن ذاته بنفسه، بحيث يخرج القارئ من النص بذاكرة مركبة، عن فنان واقعي شكّل جزءاً من تاريخ الكويت الموسيقيّ، وعن شخصية روائية ابتكرها الكاتب لتسكن مخيّلته وتستمرّ في مساءلته: أيّهما كان أقرب إلى الحقيقة، الوثيقة أم الخيال؟

ومن اللافت أنّ ما يُنجزه طالب الرفاعي في هذه الرواية هو إعادة تعريف العلاقة بين السيرة الغيرية والرواية، السيرة تسجّل ما وقع، الرواية تستحضر ما كان ممكناً أن يُقال، السيرة توثّق الأثر، الرواية تمنحه روحاً ثانية. وفي هذه الروح الثانية تكمن قيمة الأدب، كفنّ يجرؤ على أن يحاور التاريخ، ويقاوم صمته، ويمنح الشخصيات حياة تتجاوز وجودها الزمنيّ لتظلّ قادرة على مساءلتنا اليوم.