أوراق … من … التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

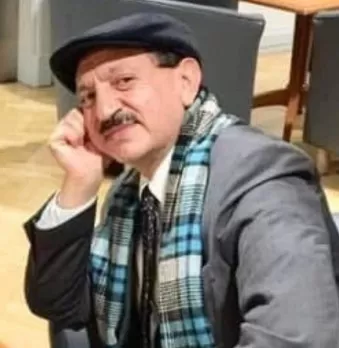

مـــصـــطــفـــى بن خالد

(2-1)

اليمن وميلاد اللسان اليعربي – من الجذر السامي إلى الإشراق الحضاري

المقدمة:

في فجر التاريخ، حين لم تكن للأرض خرائط ولا للأمم أسماء، كان اللسان هو البذرة الأولى التي أنبتت معنى الوجود الإنساني.

من الكلمة وُلد الفكر، ومن الفكر تشكّلت الحضارة، ومن رحم اللسان العربي الأصيل تفرّعت الألسنة، وتنوّعت اللهجات، وتكوّنت هويات الشعوب.

إنّ اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل هي ذاكرة كونية تحمل في طيّاتها رائحة الطين الأول ونبض الوعي الإنساني حين بدأ يدرك ذاته في مرايا الصوت والمعنى.

وفي قلب هذا الامتداد السامي العريق، تتجلّى اليمن لا بوصفها جغرافيا محدودة، بل باعتبارها المبتدأ الأول للحرف والصوت والرمز؛ من رحمها خرجت الحروف، ومن جبالها انبثقت النقوش، ومن ممالكها العتيقة أشرقت شمس الإنسانية على وعيها الأول.

فليست اليمن مجرّد أرض، بل مفهوم حضاري يتجاوز المكان إلى الفكرة، ويتجاوز القبيلة إلى الرسالة، إذ حملت للعالم بذور اللغة التي غدت فيما بعد سبيلاً للروح في ارتقاء الإنسان نحو المعرفة والجمال.

ولعلّ ما يُسمّى اليوم بالعبرية، وما نُسب إلى الآرامية أو السريانية أو غيرها من فروع اللغات السامية، إنّما هي أصداء بعيدة لذلك اللسان اليعربي القديم الذي كان في اليمن نواة الانبثاق اللغوي الأعظم.

فالتاريخ لا يروي فقط تسلسل الحوادث، بل يسجّل حركة الأصوات وهي تتحوّل إلى هوية، وتغدو مع الزمن شريانًا يغذّي الثقافات اللاحقة.

من هنا، يسعى هذا البحث إلى استقراء المسار اللغوي والحضاري لليمن، بوصفه المنبع الأول للجذر السامي، وتتبّع أثره في تكوين اللسان العربي وما تفرّع عنه من لغاتٍ وأممٍ وثقافات.

كما يتناول البحث البعد الفلسفي والرمزي للحرف بوصفه مرآة للروح العربية القديمة التي جعلت من اللغة وسيلة لتوثيق الخلود.

إنّنا أمام رحلةٍ لا تقتصر على التاريخ واللغة، بل تمتد إلى فلسفة الوجود العربي ذاته، حيث تتّحد الحروف بالذاكرة، وتتّصل الأصوات بالسماء، ويغدو الإنسان العربي الأول شاهداً على ميلاد المعنى في هذا الكون.

الفصل الأول:

الجذر السامي في لغات الشرق القديم

منذ أن وعى الإنسان صوته، بدأ تاريخ اللغة.

فالصوت لم يكن مجرد أداةٍ للتعبير، بل كان الشرارة الأولى التي أوقدت نار الإدراك.

وعندما بدأ الشرق القديم يتنفس في فضاءات الحضارة الأولى، كانت اللغة السامية هي الإطار الذي احتضن هذا الوعي الناشئ، وأطلقه نحو التدوين والفكر والطقس والدين.

لقد شكّلت اللغات السامية — بامتدادها من الأكادية في بلاد الرافدين، إلى الكنعانية في المشرق، إلى السبئية والمعينية والحميرية في جنوب الجزيرة اليعربية — عائلةً لغوية واحدة متجانسة في بنيتها الصوتية، واشتقاقها، ونظامها النحوي، ومخزونها الدلالي.

وهذا التشابه ليس صدفةً عابرة، بل هو أثر الأصل الواحد الذي تشعّبت عنه هذه الألسنة، أصلٌ ضارب في عمق التاريخ، يشير الدارسون إلى أن جذوره الأولى يمنية المهد والمنشأ.

ففي النقوش المسندية التي نُقشت على الصخور والمعابد في مأرب وحضرموت وصرواح، يلوح لنا لسانٌ ناضج في تراكيبه، رصين في أبنيته، غني في مفرداته، يسبق في نضجه كثيرًا من اللغات السامية الشمالية التي ظهرت بعده بقرون.

هذا اللسان — الذي نسميه اليوم اليعربي الجنوبي القديم — هو السلف الأصيل الذي تفرّعت عنه ألسنة الشرق الأدنى، كما تتفرّع الأنهار من نبعٍ واحدٍ في الجبال العالية لتسقي السهول والوديان.

ولقد كان الطابع السامي العام يقوم على ثلاثة أسس رئيسة:

1. الجذر الثلاثي الذي يُشتق منه المعنى بالتوليد والإبدال، وهو خاصية عربية خالصة لم يعرفها غير الساميين بهذه الدقة.

2. الإعلال والإبدال الصوتي، حيث تتبدّل الحروف دون أن يضيع الأصل الدلالي، مما يدل على وحدة المصدر الصوتي الأول.

3. الوزن الصرفي الذي يمنح الكلمة موسيقاها الداخلية، وهو من أبرز مظاهر البنية العربية التي حافظت عليها اللغات السامية الأخرى كالعبرية والآرامية بنسب متفاوتة.

وإذا ما نظرنا إلى هذه الأسس، وجدنا أن العربية — وخاصة بفرعها الجنوبي القديم — هي الحلقة الأكمل والأكثر احتفاظًا بالموروث السامي الأول.

فاللغات الأخرى بدت كأنها أصداء بعيدة أو ظلال خافتة لذلك الصوت اليمني القديم الذي نحت الحجر بالكلمة، ورفع العمارة باللفظ، وجعل من اللغة ركيزة للوجود لا أداة له فقط.

وما من دليلٍ أبلغ من أن الخط المسند اليمني — وهو أقدم نظام كتابي سامي متكامل — سبق ظهور الأبجديات الفينيقية والعبرية والآرامية بقرون طويلة.

لقد كان المسند هو الجذر الذي تفرعت عنه أبجديات العالم القديم، وهو ما يجعل اليمن أصل الكتابة السامية كما هو أصل اللسان.

إنّ الجذر السامي إذن ليس مجرّد تصنيف لغوي، بل هو شاهد حضاري على وحدة الوعي الإنساني في مهد العرب.

ومن خلال دراسة البنية اليمنية القديمة للغة، ندرك أنّ الحرف لم يكن صوتًا فحسب، بل كان رمزًا كونيًا يحمل في طياته معنى الخلق والبدايات.

فكما وُلد الإنسان من الطين، وُلدت اللغة من الصخر اليمني المنقوش، لتصبح — في مسارها عبر القرون — مرآةً للروح التي أنطقت الوجود بالمعنى.

الفصل الثاني:

اليمن مهد اللسان اليعربي – الأدلة اللغوية والتاريخية

حينما نُقلّب صفحات التاريخ، لا نكاد نعثر على أرضٍ حَملت عبءَ البداية كما حملته اليمن.

هناك، في أقصى الجنوب العربي، وُلد اللسان، وتشكلت المفردة الأولى، وارتسم الحرف على وجه الصخر كما ترتسم شمس الفجر على صفحة البحر.

ليس في ذلك مجازٌ شعري فحسب، بل هو حقيقةٌ تدعمها الأدلة اللغوية، والنقوش الأثرية، والمرويات التاريخية التي تتضافر لتؤكد أن اليمن لم يكن مجرد مهدٍ للعرب، بل كان الرحم الذي انبثقت منه اللغات السامية جميعها.

لقد أثبتت الدراسات المقارنة في فقه اللغة السامية أن أقرب اللغات إلى الأصل الأول — من حيث البنية الصرفية، والنظام الصوتي، وطبيعة الاشتقاق — هي العربية الجنوبية القديمة، بلهجاتها:

السبئية، والمعينية، والقتبانية، والحميرية. وهي لغاتٌ كُتبت بخط المسند الذي تجاوز في دقته وجماله الأبجديات الفينيقية والعبرية والآرامية التي جاءت بعده.

ومن المدهش أن كل هذه اللهجات اليمنية القديمة كانت تحمل خصائص لغوية متقدمة يصعب اعتبارها بداياتٍ أو لهجاتٍ بدائية.

فهي لغاتٌ ناضجة في نحوها، غنية في اشتقاقها، مترعة بالرموز الدينية والسياسية والاقتصادية، مما يدل على أن اللسان قد بلغ مرحلة الوعي المتكامل في اليمن قبل أن تعرف الشعوب الأخرى نظمها الكتابية بزمنٍ طويل.

بل إن علماء النقوش واللغات القديمة — من أمثال “غلازر” و”هومل” و”بروكلمان” — أشاروا إلى أن أقدم ما وصلنا من نقوش سبئية يعود إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، أي قبل ظهور الكتابات العبرية والآرامية بقرون، وهو ما يرجّح أن اليمن هو الأصل السامي الأول الذي تفرعت عنه اللغات السامية الشمالية لاحقًا عبر هجراتٍ متتابعة نحو الشمال.

“انه لا مجال للشك، أن ما يُسمّى اليوم باللغة العبرية ليس إلا لهجة من لهجات اليعربيين الأوائل، امتدادًا لسلسلة اللغات السامية التي تعود بجذورها إلى اللسان العربي الأصيل، تمامًا كما هو الحال مع اللغات الآرامية وأخواتها.

فاليمن، مهد اليعاربة ومطلع الشمس الأولى للحضارة، هو أصل اللسان وأصل الثقافة وأصل المجد الإنساني.

منه انبثق الحرف، وتشكلت أولى مفردات الفكر، وتألقت شمس الممالك، ثم تفرعت منه الألسنة والشعوب كما تتفرع الأنهار من النبع الواحد.

إن خلق اليمن العظيم في سياق التاريخ كان البداية، ومنها تهيأت الأرض لولادة الحضارات، حتى بدا وكأن الكون كله قد اصطفّ على هيئة امتدادٍ لروحه العريقة .”

هذا النصّ لا يعبّر عن رؤية وجدانية فحسب، بل يختصر الفلسفة اللغوية والتاريخية التي تؤكّدها الشواهد المادية والعلمية.

فاليمن لم يكن مجرد موطنٍ للعرب، بل منصة الإطلاق الأولى للحضارة السامية.

ومن هناك انتقلت القبائل، وتفرّعت الألسنة، وتحوّرت الأصوات، كما يتحوّر اللحن الواحد حين يُعزف على أوتارٍ مختلفة.

ولعلّ أبرز الأدلة المادية على هذا الامتداد اللغوي هي النقوش التي وُجدت في نجران وشمال الحجاز والعلا، والتي تحمل خصائص لغوية يمنية واضحة، ما يدل على أن الموجة اللغوية والثقافية اليمنية قد اجتاحت الجزيرة اليعربية نحو الشمال قبل أن تصل آثارها إلى تخوم الشام والعراق.

كما أن التقارب الصرفي بين العربية والعبرية والآرامية لا يمكن تفسيره إلا من خلال وحدة الأصل الجنوبي، فالعبرية — التي تبدو للوهلة الأولى لغةً مستقلة — ليست سوى فرعٍ لاحق للهجات العرب الأوائل الذين حملوا لغتهم شمالاً في رحلات الهجرة والتجارة.

فاللفظ العبري “إيل” (أي الله) هو ذاته الجذر العربي إلَه، واسم آدم وحواء وشالوم ليست إلا ألفاظًا عربية الجذر والمعنى.

لقد كانت اليمن مركز إشعاعٍ لغويٍ وثقافيٍ وحضاري، ومنه انطلقت الممالك الكبرى:

سبأ، ومعين، وقتبان، وحمير، التي نقلت إلى العالم القديم قيم الاستقرار والتنظيم والدين والفكر.

وفي هذا المناخ المتكامل نشأت اللغة ككائنٍ حيٍّ يتنفس من صدر الأرض، ويغتذي من روح الإنسان، حتى أصبحت اليمن مرجع اللسان ومأوى الحرف.

وهكذا يتبيّن لنا أن اليمن لم يكن فقط مهدًا للعروبة، بل كان الينبوع السامي الأول الذي صبّت فيه كل الجداول اللغوية قبل أن تنطلق لتغذي الرافدين والشام وشمال الجزيرة.

فكما أن الشمس تشرق من الشرق لتنير العالم، كذلك أشرقت الكلمة من اليمن لتنير الوعي الإنساني.

يتبع