شذرات إستراتيجية

بسم الله الرحمن الرحيم

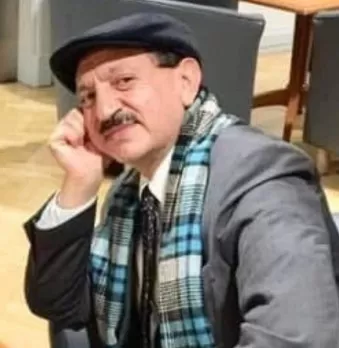

مـــصـــطــفـــى بن خالد

عبد الناصر :

تجلّي الزعامة …

واحتراقها في ذاكرةٍ قومية لا تموت

في لحظةٍ عربيةٍ هشة، كانت فيها الجغرافيا تُختزل إلى خرائط محتلة، والتاريخ يُختصر في بيانات نكوص، والسيادة تُمنح على ورق وتُصادر على الأرض … انبعث من عمق الانكسار العربي رجلٌ لا يشبه السائد ولا ينتمي للمألوف .

لم يكن جمال عبد الناصر مجرد قائد تولّى سلطة، بل كان ظاهرة وجودية في زمن انحسرت فيه الإرادة، وتجسيداً مكثفاً لذاكرةٍ تبحث عن شكلها في مرايا الكرامة والرفض .

في زمنٍ تُصنع فيه الزعامات على أعين السفارات، جاء عبد الناصر من طين الفقراء، وملح القتال، ولهيب الحلم الكبير. لم يكن نبيّاً، ولم يدّعِ العصمة، لكنه كان الرجل الذي قال “ لا ” حين كان الصمت ديناً سياسياً، وكان القائد الذي احترق في مركز اللهيب العربي كي لا تموت الفكرة .

هو ابن لحظة، لكنه أيضاً أبو معنى .

تجلّت فيه الزعامة كتجربة شعبية / نخبوية، لكنها أيضاً احترقت فيه كنموذجٍ استثنائي لم يحتمله الواقع العربي المهزوم .

وبين التجلّي والاحتراق، وُلدت الذاكرة القومية التي لا تزال تنبض به رغم موت المشروع .

ليس سؤالنا اليوم :

“هل أخطأ عبد الناصر ؟” بل : “ لماذا لا يزال حيّاً في الوعي الجمعي رغم كل شيء ؟ ”

وهل تكون الزعامة الحقيقية سوى تجربة تتجاوز عقل اللحظة وتستوطن وجدان الأجيال ؟

لكن من هو عبد الناصر ؟

أهو الجنرال الذي خرج من عباءة الانضباط العسكري، ثم انفجر في وجه النظام الذي ربّاه ؟

أهو الثائر الذي تجرّأ على التاريخ، وكتب سطوره من خارج النص الإمبراطوري ؟

أهو الحاكم الذي صاغ سلطته من لهجة الجماهير، ورفع الشعارات على جدران القصر الجمهوري ؟

أم هو، في جوهره، كثافة معنوية لحلم عربي تمرد على الجغرافيا وانهزم أمام التاريخ … لكنه ربح الخلود ؟

هل نُعرّفه بمشروعه السياسي ؟ أم بارتعاشات الملايين حين نطق إسمه؟

هل نحاكمه بميزان الواقعية، أم نُبقيه في مقام “ الضرورة ” التي فُقدت ؟

لقد كان عبد الناصر أكبر من موقع، وأعمق من سلطة، وأكثر التباساً من أن يُختزل في لقب أو وظيفة .

كان فكرة تمشي على قدمين، وتناقضاً جميلاً :

قائداً يؤمن بالجماهير … التي لم تخذله ولم تغدر به .

رئيساً صنع الدولة … ثم تقاسمها مع الحلم .

وطنياً حتى النخاع … وقومياً حتى التجاوز .

فمن كان عبد الناصر ؟

ربما كان المرآة التي تطلّع فيها العرب ذات يوم، ورأوا أنفسهم أعزّاء … ولو للحظةٍ عابرة .

خريطة الحلم :

من الوطنية إلى القومية

لم يكن جمال عبد الناصر مشروع زعامة، بل كان تجسيداً حيّاً لتحوُّل الذات العربية من طور الاحتجاج إلى مشروع الوجود .

لم يخرج من رحم نُخب البلاط ولا من أحشاء الثراء الوراثي، بل من أزقة الحي الشعبي، ومن تكايا الوعي الفقير، وروح الصعيد، حيث كانت الفكرة أثمن من الخبز، والكرامة أغلى من الأمان .

نشأته العسكرية لم تكن نزهة في الانضباط، بل كانت مختبراً للتفكّر في الهزيمة الوطنية .

رأى بأمّ عينيه كيف يُدار الوطن من غرفة عمليات بريطانية، وكيف تُساق الجيوش نحو حدودٍ لا تملك قرار اجتيازها .

في فلسطين 1948، لم يكتشف خريطة الأرض فقط، بل خرائط العجز العربي .

وفي مصر الملكية، لم يُشاهد قصراً، بل رأى وطناً يركع على سجادة المستعمر .

من هنا بدأ الحلم :

لم يكن انتقاماً من لحظة، بل تجاوزاً لها .

وطنية عبد الناصر لم تكن خطاباً شعبياً، بل كانت تمريناً مبكراً على وعي أكبر :

وعي العروبة بوصفها وحدة مصير، لا مجرد شعارات تجمعها اللغة وتفرّقها الجغرافيا .

لقد فهم باكراً أن تحرير القاهرة بلا بغداد، وكرامة دمشق بلا القدس، وحرية صنعاء بلا خروج المستعمر من عدن، ليست سوى نُسَخ تجميلية لهزيمة شاملة .

وهكذا تحوّل من ضابط يبحث عن عدالة وطنية إلى قائد يصوغ القومية باعتبارها الحاضنة السياسية الكبرى لفكرة الكرامة العربية .

من لحظة الانقلاب إلى مشروع الدولة القائدة

لم تكن ثورة يوليو 1952 مجرّد انقضاض على نظام ملكي مترهّل، بل كانت انقلاباً عميقاً على بنية دولة وُلدت على عتبات الاستعمار، وتغذّت على هشاشة القرار الوطني، واستمرأت التبعية كقدر محتوم .

لكنّ ما بدأ كحركة عسكرية لإزاحة رأس النظام، سرعان ما تحوّل، في يد جمال عبد الناصر، إلى مشروع نهضوي جذري أعاد تعريف معنى “ الوطن ”، ووسّع حدود الطموح السياسي ليشمل الكرامة، الإنتاج، والاستقلال الشامل .

في رؤيته، لم يكن الوطن مجرد أرض تُدار، بل كائن حيّ يجب أن يتحرر، ويتنفس، ويُنتج ذاته .

كان عبد الناصر يعلم أن التحرر السياسي بلا تحرر اقتصادي هو استبدال أعلام لا سياسات، وأن السيادة الشكلية لا تصنع أوطاناً، بل تصنع إدارات تنتظر التعليمات .

لذلك صاغ مشروعه على ثلاثية واضحة :

• وطن يكتفي بنفسه لا يستجدي المعونة .

• اقتصاد يُنتج لا يستهلك .

• إنسان عربي يتكلم بصوتٍ مرفوع، لا مبحوح من طول القهر والصمت .

إنها ليست مجرد “ ثورة ضباط ”، بل إعادة صياغة لفكرة الدولة :

من التبعية إلى المبادرة، من الإدارة إلى القيادة، ومن التردد إلى الإرادة .

التأميم لا كفعل اقتصادي …

بل كتحرير سياسي

حين أمّم جمال عبد الناصر قناة السويس في تموز 1956، لم يكن يفاوض على عائدات مائية، ولا يخوض مواجهة ضريبية مع شركة دولية، بل كان يُطلق أوسع عملية إعادة تعريف للسيادة في التاريخ العربي الحديث .

لقد حوّل مجرى قناة مائية إلى مجرى جيواستراتيجي لكرامة أمة بأكملها، ووضع الشرق الأوسط، ولأول مرة، في قلب معادلة عالمية لم تُكتب في عواصم الغرب، بل انبثقت من صوتٍ عربي خرج من شرفة قاهرية، يعلن أن المصالح الكبرى لم تعد حكراً على القوى الغربية .

لم يكن التأميم قراراً إدارياً، بل صرخة سيادية مدوّية، انتزع بها العرب حقّهم في امتلاك أدوات المصير، لا انتظار ما تُلقيه المكاتب الاستعمارية من فتات الاستثمارات أو “ الوصايات الذكية ” .

وفي لحظة واحدة، تغيّرت وظيفة الزعامة :

من إدارة الداخل إلى تحدّي الخارج .

من خطاب الإصلاح إلى خطاب التحرير .

من زعامة قطرية إلى رمز أممي لحركات التحرّر .

ولأن الحدث كان أكبر من أن يُحتمل، كان لا بد من الرد :

جاء العدوان الثلاثي بوصفه ردّ فعل هيستيريًّا من منظومة استعمارية شعرت أن لحظة التوازن الجيوسياسي قد انقلبت بجرّة صوت ناصري .

وللمرة الأولى، لم يُهزم الزعيم العربي … بل هُزمت الفكرة الإمبراطورية على أعتاب بور سعيد .

العدوان الثلاثي :

حين خافت الإمبراطوريات من الكرامة

لم يكن العدوان الثلاثي على مصر في خريف 1956 مجرد ردّ عسكري على قرار تأميم قناة السويس، بل كان الاعتراف الأكثر صراحة — وإن جاء بصيغة القصف — بأن جمال عبد الناصر تجاوز حجمه المتوقع، وأعاد ترسيم حدود النفوذ في الشرق الأوسط بمعادلة عربية خالصة .

فمن النادر، بل من غير المسبوق، أن يتحوّل رئيسٌ في العالم الثالث إلى “ خصم جيوسياسي ” معلن لقوى عظمى، لا لأنه حرّك جيوشه عبر الحدود، بل لأنه حرّك الوعي داخل حدوده ورفع راية الكرامة بصوت لا يسمح بالتأويل .

لقد رأى الغرب في عبد الناصر زعيماً لا يمكن احتواؤه، ولا يمكن إسكاته، ولا حتى تطويعه بالصفقات .

رجل يتحدث باسم الفقراء، ويحرّض المستعمرات على كسر القيد، ويُطالب بحقوق الشعوب لا بفتات الموائد الدولية .

ولذلك، جاء العدوان الثلاثي لا كعملية عسكرية فقط، بل كبيان دولي مضاد لفكرة عبد الناصر نفسه .

لكن المفارقة أن المدافع عن قناة السويس لم يخرج منها خاسراً، بل خرج منها بحجم قائد دولي، تتردد صرخته في الجزائر وغانا وكوبا، كما في القاهرة ودمشق وبغداد وصنعاء .

لقد خافت الإمبراطوريات من الرجل الذي أعاد تعريف العروبة، لا بوصفها حلماً ثقافياً، بل كموقفٍ سياسيّ قابل للتحقّق .

مشروعه الكبير :

من الدولة إلى الأمة

لم يكن عبد الناصر رئيساً لدولة فحسب، بل كان — في الجوهر — محاولة لقيادة الزمن العربي، لا إدارته فقط .

لم يرَ في الخريطة السياسية حدوداً نهائية، بل تشوّهات استعمارية مؤقتة يجب أن تُصحّح بمبضع الوعي القومي، لا برُقَع الاتفاقيات .

كانت الدولة الوطنية، في نظره، خطوة لا غاية. وسيلة نحو استعادة أفق الأمة، لا جداراً للانكفاء داخل “ وطن محدود السيادة، محدود الخيال ”.

لذلك، لم تكن القاهرة في عهده عاصمة لقطر، بل مركز جاذبية لحراك قومي عربي أمتد من وهران إلى عدن، ومن بيروت إلى نواكشوط .

هكذا جاءت :

• الوحدة مع سوريا، لا كمجرد اندماج بيروقراطي، بل كـ” مناشدة وجدانية ” لأفق عربي واحد .

• دعم ثورة الجزائر، لا كموقف تضامني، بل كواجب تحرير قومي .

• تأييد ثوار اليمن، لا كحلف إقليمي، بل كمقدمة لتفكيك البنية الملكية – الرجعية في قلب الجزيرة، وطرد المستعمر البريطاني من عدن .

• احتضان منظمة التحرير الفلسطينية، لا كملف سياسي، بل كمحور للكرامة العربية المهدورة .

لم يكن مشروعه في الأمة نظرياً .

لقد حوّل الدولة المصرية إلى ذراع استراتيجي للأمة كلها .

دولة تموّل وتدرّب وتؤوي وتُحرض .

كان عبد الناصر يؤمن أن كرامة القاهرة لا تكتمل إلا بتحرير الجزائر، وأن أمن دمشق لا يُصان إلا في القدس، وأن صنعاء إذا سقطت، اهتزّت القاهرة والأمة اليعربية معها .

ولم يكن ذلك “ تمدّداً خارجياً ”، بل إعادة اعتبار لمعنى الدولة :

الدولة بوصفها حاضنة للحلم، لا سجناً للهوية .

الدبلوماسية الثورية :

حين كانت القاهرة تتحدث باسم الزمن لا المكان

أسّس عبد الناصر، دون أن يُعلن ذلك نظرياً، لما يمكن أن يُوصف بـ“ الدبلوماسية الثورية ” — سياسة خارجية لا تسعى إلى تحقيق التوازنات الإقليمية، بل إلى إعادة توزيع المعنى نفسه داخل الجغرافيا العربية والعالم الثالث .

فالدولة، في نظره، ليست كياناً إدارياً يُدير المصالح، بل حامل أيديولوجي، يتحرك في العالم باعتباره صاحب مشروع، لا مجرد طرف في معادلة .

كانت مصر الناصرية تخاطب العالم باسم فكرة لا باسم نظام .

فكرة التحرر، الكرامة، التكتل الجنوبي، ورفض الاصطفاف القسري في الحرب الباردة .

جمال عبد الناصر ونضال عدم الانحياز :

الزعيم الذي رفض أن يُختزل بين قطبين

لم يكن نضال جمال عبد الناصر من أجل عدم الانحياز مجرّد مناورة دبلوماسية بين واشنطن وموسكو، بل كان تعبيراً حراً وجوهرياً عن فلسفة استقلالية أراد أن يؤسّس بها دوراً جديداً للعالم الثالث :

دور لا يقوم على التبعية، بل على المبادرة، ولا على تقاسم النفوذ، بل على استعادة القرار .

في مؤتمر باندونغ عام 1955، ثم في بلغراد 1961، برز عبد الناصر كأحد مهندسي الوعي السياسي العالمي لما بعد الكولونيالية، واضعاً مصر – والعالم العربي من خلالها – في قلب معادلة كونية جديدة، لا تعترف فقط بالقوة، بل تُطالب بالكرامة كشريك في التوازن الدولي .

لقد ناضل عبد الناصر من أجل عدم الانحياز، لا باعتباره حياداً سلبياً، بل كموقف ثوري نشط يُعيد تعريف “ الانحياز ” ذاته :

أن تنحاز لا للشرق ولا للغرب، بل لشعوب الجنوب التي حُرمت طويلًا من الصوت والتمثيل .

ففي زمن الحرب الباردة، حين تقاسمت الإمبراطوريات العالم كما لو أنه رقعة شطرنج، رفض عبد الناصر أن يكون جندياً في معركة غيره .

اختار أن يكون صوت الجنوب العالمي، وضمير الأمم الصغيرة، ورمز الاستقلال في زمن الاصطفاف الإجباري .

ولذلك لم تكن القاهرة مجرد عاصمة … كانت منصة لزمنٍ عربيّ متمرّد، تتقاطع فيه الجزائر، وفلسطين، واليمن، وغانا، وكوبا، وفيتنام .

كان خطابها يحمل لهجة واحدة :

• التحرر أولاً،

• السيادة غير قابلة للتجزئة،

• الكرامة ليست امتيازاً نخبوياً، بل حقاً شعبياً يجب الدفاع عنه بالسلاح إن لزم الأمر .

• وعدم الانحياز مبدأٌ شريف، حرّ، وضروري ؛ يحفظ لكل دولة استقلالها وقرارها، ويمنح المستضعفين صوتاً في هندسة المصير .

وهكذا، صار اسم “مصر” يتنقّل في وجدان الشعوب كمعنى لا كخارطة ؛ من جاكرتا إلى أكرا، ومن دمشق إلى هانوي، لم تكن تُستَحضَر بوصفها مركزاً جغرافياً، بل كفعلٍ رمزي :

مرادفاً للمقاومة، ومجازاً للاستقلال، وصوتاً حرّاً في عالمٍ أُريد له أن يصمت أو يختار بين طاغيتين .

عدم الانحياز عند عبد الناصر لم يكن حياداً سلبياً، بل موقفاً ثورياً يحفظ للعالم توازنه، وللشعوب حريتها، وللزعامة شرفها حين تخرج من تحت عباءة الإمبراطوريات .

ومع عبد الناصر، تحولت السياسة الخارجية إلى إعلان ميتافيزيقي عن الإرادة العربية :

ليست حياداً، بل انحيازاً للأمم المُعدمة .

ليست إدارة أزمة، بل إشعال أمل .

ثم جاءت النكسة :

سقوط التجربة … أم انكشاف الخلل ؟

جاءت نكسة حزيران 1967 لا بوصفها هزيمةً عسكرية فحسب، بل كسقوط أخلاقي – رمزي لمشروعٍ حمل على كتفيه وعود النهوض، وجمالية الخلاص، وحلم الأمة الواحدة .

لم تكن الهزيمة في ميدان القتال فقط، بل في جبهة المعنى ذاته :

كيف يسقط المشروع الذي خاطب العرب بلغة الكرامة ؟ كيف ينكسر الزعيم الذي وعدهم أن الزمن قد تغيّر ؟

لكن اللحظة الأكثر فداحة لم تكن في سقوط الطائرات على المدرجات، ولا في احتلال الأرض، بل في ظهور العجز أمام مرآة الحلم .

ورغم ذلك، فإن ما يثير التأمل — بل الصدمة النبيلة،

هو أن عبد الناصر لم يتقن فنّ الاختباء .

لم يحمِ صورته بالجنرالات، ولم يُلقِ باللوم على “ الطرف الثالث ”، بل وقف عارياً من كل تبرير، وقدّم استقالته في خطاب بدا وكأنه إعلان انكسار حضاري، لا سياسي فحسب .

لقد كانت لحظة نادرة في التاريخ العربي الحديث :

زعيم يتكشّف أمام شعبه لا بصفته قائداً، بل كإنسان يقرّ بالهزيمة دون أن يتنازل عن مشروعه .

وفي مفارقة جارحة، لم ترفع الجماهير الواعية راية الحساب، بل خرجت تبكي الزعيم وتُطالبه بالبقاء، وكأنها تقول :

الهزيمة ليست وحدك … نحن أيضاً شُركاء في الحلم وفي الكسر .

فهل كانت النكسة سقوطاً للتجربة ؟

أم أنها كشفت ما حاول الحلم تجاهله :

أن الإرادة السياسية لا تكفي وحدها لبناء أمة، وأن الإيمان لا يُغني عن البُنية، وأن الزعامة، مهما كانت صادقة، تبقى رهينة المؤسسة لا الفرد ؟

الزعيم الذي لم يُهزم وحده

وإذا كانت الجماهير قد أسقطت استقالته في ذلك المشهد الذي بدا وكأنه خارج من حكاية أسطورية، فلأنها لم تكن تدافع عن شخص، بل عن الصورة الأخيرة لزمنٍ صدّقوا أنه ممكن .

رأت فيه ما لم تره في غيره :

رجلاً لم يخدعهم، لم ينهبهم، لم يساوم على وجعهم .

رجلاً اختار أن يُهزم معهم لا أن ينجو منهم .

كان صادقاً في انحيازاته للفقراء والمهمّشين، نزيهاً في يديه أمام دولة اغتُصبت طويلاً،مخلصاً لفكرته حتى النفس الأخير، حتى وهو يرى الرجعية المستعربة تتآمر ضده، والأرض تُنتزع، والحلم يتشقق، والأعداء يبتسمون .

لم يكن الزعيم كاملاً، لكنه كان نادراً في ندرة الشرفاء الذين هزمهم التاريخ دون أن يهزمهم الضمير، ولهذا فقط، أعادوه إلى كرسيه لا بصفته رئيساً، بل بصفته التعبير الأخير عن أملٍ لا يريدون دفنه بعد .

لماذا لا يزال حيّاً ؟

اليوم، بعد أكثر من نصف قرنٍ على رحيله، لا يزال جمال عبد الناصر “ حيّاً ” في المزاج الجمعي العربي، ليس كحاكمٍ سابق، بل كأثرٍ متجدد، كظلٍّ طويل لحلمٍ لم يمت تماماً .

ليس لأنه بلا أخطاء — فقد أخطأ كثيراً، في الحساب، في التقدير، وربما في المبالغة بالثقة —

ولكن لأنه كان صادقاً في إختيار موقعه داخل المعركة :

في جهة الفقراء لا النخب،

في جهة الأمة لا القطر،

في جهة الحلم، حتى وهو ينهار بين يديه .

لقد بقي في الذاكرة، لا لأنه نجح، بل لأنه لم يبع الفكرة حين فشلت .

ولأن ما مثّله لم يكن مشروعاً سياسياً فقط، بل موقفاً وجودياً كاملاً :

أن تكون ضد الظلم، ولو كنتَ عاجزاً؛ أن تصرخ بالكرامة، ولو كنتَ محاصراً ؛ أن تحلم، حتى حين يبدو الحلم ساذجاً .

وهكذا تحوّل عبد الناصر من رجل الدولة، إلى أسطورة الجماعة ؛ من أسمٍ في كتاب، إلى صوت في الحناجر، وصورة في الأزقة، وحنينٍ جماعيّ لزمنٍ تجرّأ على أن يحلم .

ما تبقّى من الزعيم

نعم، لقد فشل المشروع .

لكن فشله لم يكن لأن الفكرة باطلة، بل لأن اللحظة كانت أصغر من الحلم .

كان الزمن العربي هشّاً، ممزقاً، غارقاً في تركات استعمار لم يُشفَ منه بعد، بينما كان المشروع الناصري يتطلّب بنية أمم لا بُنى أنظمة، وتاريخاً ناضجاً لا مجرّد توقٍ للانعتاق .

فشل كما تفشل القصائد الكبرى :

لا لأنها لا تملك المعنى، بل لأن العالم لا يصغي بما يكفي .

فشل، نعم، لكن كالفشل النبيل الذي تظلّ فيه الفكرة أطهر من الوقائع، والنية أصدق من النتيجة .

ولهذا بالضبط، بقي حيّاً .

لأن الذين يحلمون باسم الجماعة لا يموتون بموت الحلم، بل يعيشون حيث لا تُقاس الزعامة بالمكاسب، بل بالأثر الذي يتركه الغائب في ضمير من تبقّى .

جمال عبد الناصر لم يعد مجرد شخص، بل أصبح مقياساً نيبلاً :

للحلم، وللخذلان، ولما يمكن أن يكون عليه الزعيم حين يكون صادقاً في انحيازه، حتى في سقوطه .

الخلاصة :

استعادة منطق الزعيم لا صورته

جمال عبد الناصر لم يكن مجرد رجل حَكم، بل رجلٌ مثّل الضمير الممكن في لحظةٍ مستحيلة .

في زمنٍ انفصمت فيه العلاقة بين السياسة والأخلاق، وفي حقبةٍ باتت فيها الدولة جهازاً، لا رسالة — كان عبد الناصر استثناءً وجودياً :

سياسيّاً يملك أخلاق الثائر، وثائراً يُدير الدولة بعقل الأمة، لا برغبة السلطة .

قد لا نحتاج اليوم إلى إعادة تماثيله إلى الميادين، لكننا في أمسّ الحاجة إلى استعادة منطقه كتصوّر للسياسة ومفهوم للزعامة :

• الكرامة قبل التبعية،

• السيادة قبل السوق،

٠ الأرض قبل التفريط،

• الوطن كأفقٍ نهضوي، لا كمزرعةٍ تُدار بالمقاولة .

ما يبقى من الزعيم الخالد …

وما يُنتظر من الأمة

إن ما يبقى من عبد الناصر ليس نظاماً طوته البيروقراطيات، ولا شعاراتٍ التهمتها الأسواق،

بل ذلك السؤال الكبير الذي لا يزال معلقاً في هواء التاريخ العربي :

هل يمكن لأمةٍ أن تحلم من جديد ؟

أن تصوغ خلاصها بيديها، لا على طاولة المانحين ؟

أن تنجب زعيماً عظيماً لا يُشبه اللحظة — بكل ما فيها من قبح ومساومة — بل يُشبه ما يجب أن تكون عليه :

نزيهة في سلطتها، نبيلة في فقرها، وعنيدة في وجه العالم .

قد لا يعود عبد الناصر،

لكن الفكرة التي حملها حية في وجدان الأمه ولم تذهب .

إنها تنتظر من يعيد ابتكارها :

بلا تمثال … بل بمشروع، بلا حنين … بل ببوصلة .

فالأمم لا تُقاس بما خسرته، بل بما تبقّى في وجدانها من قدرة على الحلم .